Fackeln im Mittelalter? - Gute Frage

Bayreuth, 26. Juli 2025

Ein Archäologen-Abenteuer-Heimkinoabend und die späte Frage: Gab es im Mittelalter auch Fackeln? Ja klar, sieht man manchmal auf Gemälden, oder in Hausbüchern ... oder so. Aber wie die tatsächlich aussahen … noch nie drüber nachgedacht. Aber de facto nicht so wie im Film! Oder vielleicht doch?

Beginnen wir von vorn … beziehungsweise, beginnen wir die Sache dieses Mal zuerst mit der etymologischen Seite. Das Wort "Fackel" geht zurück auf das Mittelhochdeutsche "vackel", welches wiederum auf das Althochdeutsche "fackala" zurüchgeht, was für Fackel und Kienfackel steht und das seinerseits auf das Lateinische "facula" zurück geht. Letzteres ist wiedeum das Diminutiv* von "fax", was wiederum für Kienspan, Fackel, Flamme oder Feuer steht. Womit wir mit fakula = vackel = Fackel bei einem kleinen Feuer wären. Soweit, so klar, es gab Fackeln also schon vor dem Mittelalter. Zumindest dem Namen nach. Doch wie sahen diese aus? Hier können uns die Bildquellen weiterhelfen. Für das Spätmittelalter beispielsweise die Chronik des Benedikt Tschachtlan = Berner Chronik (siehe Bild oben). Die Fackeln dort wirken wie etwas längere, zu einem Bündel zusammengeschnürte Hölzer. Sehr ähnliche Fackeln tragen übrigens die Fackelträger auf dem Deckelrelief des sog. Lipsanoteca di Brescia, einem elfenbeinernen Reliquienkästchen aus dem 4. Jahrhundert.

Leider geben solche Quellen keine Auskunft über das verwendete Material. Waren es, dem althochdeutschen „fackala“ für "Kienfackel" folgend, eventuell tatsächlich einfach nur etwas längere, zu einem Bündel geschnürte Kienspähne? Oder aber einfach nur Bündel dünner Äste, die mit einer brennbaren Substanz präpariert wurden? Für Ersteres würde der Kienspanlieferant selbst sprechen, nennt man die Kiefer doch auch Kienföhre, Kienbaum, Feuerbaum oder eben Fackelbaum. "Kien" meint übrigens den inneren Kern vom totem Holz, in dem sich während des Absterbens des Baumes dessen Harz sammelt, was ebenso bei Tannen, Fichten, Lärchen, Pinien, Birken oder Kirschbäumen auftritt. Letzteres, das Präparieren von Holzbündeln mit einer brennbaren Substanz, findet sich in: Dark ages ? - Licht im Mittelalter. Einer Publikation des Historischen Museums Olten. Darin ist von der Verwendung von Unschlitt (Talg) für die Herstellung von (unter anderem) Fackeln im gesamten mittelalterlichen Europa die Rede. Leider ohne näher darauf einzugehen oder gar eine so hergestellte Fackel zu beschreiben.

Aber vielleicht findet sich deren Beschreibung in einem Artikel von Janne Harjula. Bei ihm ist zu lesen, dass Fackeln aus zu Bündeln gebundenen Zweigen oder Rinde hergestellt wurden. Ganz wie es unsere Bildquelle vermuten lässt. Hergestellt vorzugsweise aus harzhaltigen und damit von Natur aus leicht brennbaren Holz (Kienholz). Oder man trug z. B. Harz oder Teer auf die Bündel auf, um nötigenfalls deren Brennbarkeit zu verbessern.

Ach Ja! Der Artikel von Janne Harjula stellt primär und am Beispiel eines für Finnland wohl einzigartigen Fundes eine ganz andere Art von Fackel vor. Diese besteht aus zwei langen Hölzern, deren obere Enden nebeneinander in einer kompakten Wicklung aus Textil und Pflanzenfasern stecken, welche mit Kiefernteer getränkt ist. Wenn das nicht an einen dieser Archäologen-Abenteuerfilme erinnert?

Die Hölzer im Fund haben dabei eine Länge von 34 bzw. 29 cm, waren ursprünglich aber wohl länger. Die Wicklung selbst ist ca. 90 mm breit und hat einen maximalen Durchmesser von 75 mm. Gefunden wurde die Fackel bei archäologischen Ausgrabungen neben dem Hauptgebäude der Åbo Akademi (Universität) in Turuk.

Zusammen mit der Fackel wurde übrigens auch eine Holzschale mit einem Durchmesser von ca. 18 cm gefunden. In dieser, Kiefenpech-Anhaftungen. Vermutet wird, dass der textile Teil von Fackeln mithilfe solcher Schalen mit Teer getränkt wurde. Datiert sind Fackel und Holzschale zwischen dem späten 14. und dem frühen 15. Jahrhundert.

Mit diesem Fund dürfte dann auch die eingangs aufgegriffene Mutmassung, mit einem Doch, auch Fackeln so ähnliche wie die im Film, zurechtgerückt sein. Aber nicht die Frage, warum die dort in jeder dunklen Gruft griffbereit in der Wand stecken, selbst nach Jahrhunderten noch mühelos anzuzünden sind und dann brennen und brennen und brennen und …

*Verkleinerungsform eines Substantivs mit grammatischen Mitteln

Quellen/Literatur:

Chrzanovski, Laurent und Kaiser Peter (Hrsg): Dark ages ? -Licht im Mittelalter. Historisches Museum Olten, 2007. Via Academia. URL: https://www.academia.edu/1201561/L_Chrzanovski_P_Kaiser_Dark_Ages_Licht_im_Mittelalter_Léclairage_au_moyen_âge_Milano_2007_Edizioni_ET_. Stand 19. Juli 2025.

Etymologisches Wörterbuch des Deutschen; Fackel, … URL: https://www.dwds.de/wb/etymwb/Fackel. Stand 21. Juli 2024.

Harjula, Janne: Valoa ja varjoa Keskiaikainen soihtu Åbo Akademin päärakennuksen tontin kaivauksista Johdantobei. In: Pellinen, Hanna-Maria: Maasta, Kivestä ja Hengestä - Markus Hiekkanen Festschrift. Saarijärvi 2009. S. 314-380. Via Academia. URL: https://www.academia.edu/1056014/Valoa_ja_varjoa_keskiaikainen_soihtu_%C3%85bo_Akademin_p%C3%A4%C3%A4rakennuksen_tontin_kaivauksista_Light_and_Shadows_a_medieval_torch_find_from_the_%C3%85bo_Akademi_main_building_site_excavation_in_Turku_SW_Finland_. Stand 19. Juli 2025.

Bild 1) Tschachtlan, Bendicht und Dittlinger, Heinrich: Berner Chronik. Bern um 1470. Bildausschnitt von Seite 307. Zentralbibliothek Zürich, Ms A 120 via e I manuscripta. URL:. https://www.e-manuscripta.ch/zuz/content/zoom/2402564. Public Domain Mark.

Bild 2) Fackel aus Turuk. Skizze frei nach Pellinen, Hanna-Maria: Maasta, Kivestä ja Hengestä - Markus Hiekkanen Festschrift, S. 314.

Nürnberg Mitte 15tes - Ein Augenzeugenbericht

Bayreuth, 29. Juni 2025

Fundstücke über Fundstücke. Diesmal, ein Auszug aus dem von 1457 bis 1558 entstandenen Reisebericht „De ritu, situ, moribus et conditione Germaniae descriptio“ (= Beschreibung von Lage, Gebräuchen und vom Zustand Deutschlands). Verfasst von Aeneas Silvius de Piccolomini (1405-64), dem späteren (ab1458) Papst Pius II.

Gefunden haben wir den Auszug, wie auch schon die Sache mit den Blumentöpfen, in "Franken in alten Ansichten und Schilderungen" von Hanns Hubert Hofmann und Günther Schuhmann.

Darin wird De Piccolomini bezüglich Nürnberg wie folgt zitiert: « Wenn man aus Niederfranken kommt und diese herrliche Stadt aus der Ferne erblickt, zeigt sie sich in wahrhaft majestätischem Glanze, der beim Eintritt in ihre Tore durch die Schönheit ihrer Straßen und die Sauberkeit ihrer Häuser sich bewahrheitet. Die Kirchen zu St. Sebald und St. Lorenz sind ehrwürdig und prachtvoll, die kaiserliche Burg blickt fest und stolz herab, und die Bürgerhäuser scheinen für Fürsten erbaut. Wahrlich, die Könige von Schottland würden wünschen, so gut wie die Durchschnittsbürger von Nürnberg zu wohnen. »

Dem ist nichts hinzuzufügen. Allerdings sollte man bedenken, dass Piccolomini an der einen oder anderen Stelle, vielleicht sogar mit einem gewissen Kalkül, etwas übertrieben haben könnte. Vielleicht aber auch nicht, stand doch Nürnberg damals in seiner wirtschaftlichen und kulturellen Blüte, von der noch heute die unter der Burg stehenden (Bürger-)Häuser dieser Zeit zeugen. Außerdem kann man annehmen, dass ein (damals noch) Kardinal, wohl schwerlich die Gassen abseits der Hauptstraßen, der großen Kirchen und der Patrizierhäuser zu sehen bekam.

Quelle/Literatur:

Schuhmann, Hanns Hubert und Hofmann, Günther (Hrsg.): Franken in alten Ansichten und Schilderungen. 1967.

Bayerische Akademie der Wissenschaften: Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters - De ritu, situ, moribus et conditione Germaniae descriptio. URL: https://geschichtsquellen.de/werk/1819. Stand 23. Juni 2025.

Bayerische Akademie der Wissenschaften: Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters - Pius II papa. URL: https://geschichtsquellen.de/autor/1803. Stand 23. Juni 2025.

Diefenbacher, Michael: Nürnberg, Reichsstadt: Politische und soziale Entwicklung. In: Historisches Lexikon Bayern. URL: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/N%C3%BCrnberg,_Reichsstadt:_Politische_und_soziale_Entwicklung#Aufstieg_zur_Reichsstadt_-_Verbindung_zum_K%C3%B6nigtum_-_Innere_Unruhen. Stand 28. Juni 2025.

Bild: Bürgerhaus Obere Krämersgasse 12, Nürnberg. 1399 erbaut. Fassade mit Zwerchhaus weitestgehend bauzeitlich. Siehe: https://www.nuernberg.museum/projects/show/771-haus-obere-kraemersgasse-12-privatbesitz-besichtigen (Stand 14. Mai 2025)

Blumentöpfe - Drüber gestolpert

Bayreuth, 15. Juni 2025

Manchmal begegnen einem Dinge, die glaubt man erst mal nicht. Diesmal: Mittelalterliche Blumentöpfe. Richtig, die gab es wirklich. Drüber gestolpert sind wir in dem Buch: Franken in alten Ansichten und Schilderungen. Darin ein Zitat des Humanisten Conrad Celtis von 1495: « … und vor denselben fenstern in scherben mancherley wohlriechender plumen und frembder kräuter, die dann, so sich der luft bewegt, die schlafkammer und heuser, also sie offen und luftig sind, mit ihren geschmack erfüllen … ». Gemeint sind die Fenster in Nürnberg und mit den "scherben" Blumentöpfe.

Blumentöpfe auf der spätmittelalterlichen Fensterbank. Das bedarf der Recherche.

Und siehe da, Uwe Gross hat uns da weitergeholfen, Blumentöpfe waren in den Städten seit dem Hochmittelalter durchaus gebräuchlich. Ihre trotzdem geringe Anzahl im archäologischen Fundgut, begründet er damit, dass sie anfangs wohl auch keine spezifische Form hatten und sie sich somit kaum von den Töpfen aus Küche und Vorratshaltung unterschieden. Einzig die Löcher zur Vermeidung von Staunässe im Gefäßboden, könnten sie als Blumentopf ausweisen. Gross meint in diesem Zusammenhang auch, dass Töpfe mit durchlochtem Boden zu oft als Siebgefäße missgedeutet wurden und werden. Für uns durchaus nachvollziehbar. Vor allem bei Töpfen mit nachträglich durchlochtem Boden.

Ab dem späten 14. Jahrhundert wird die Sache aber einfacher. Da bildet sich dann die bis heute für Blumentöpfe so typische steilwandige Form heraus. Meist weitmundig, etwa halbhoch und von vornherein mit (auch mehreren) Löchern im Gefäßboden oder dem bodennahen Wandbereich. Dabei konnten die Töpfe durchaus auch verziert sein. Zum Beispiel mit ein- oder zweifarbiger Engobe. Mit Randleisten oder umlaufend eingeritzten Linien und/oder Wellen. Oder mit Zinnen oder Treppchen tragende Gefäßrändern.

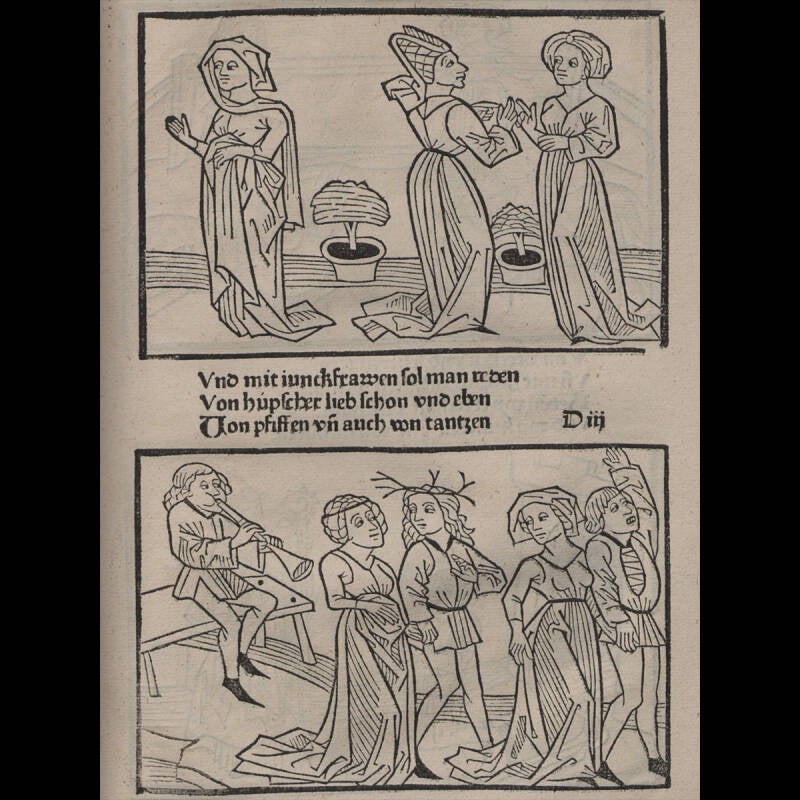

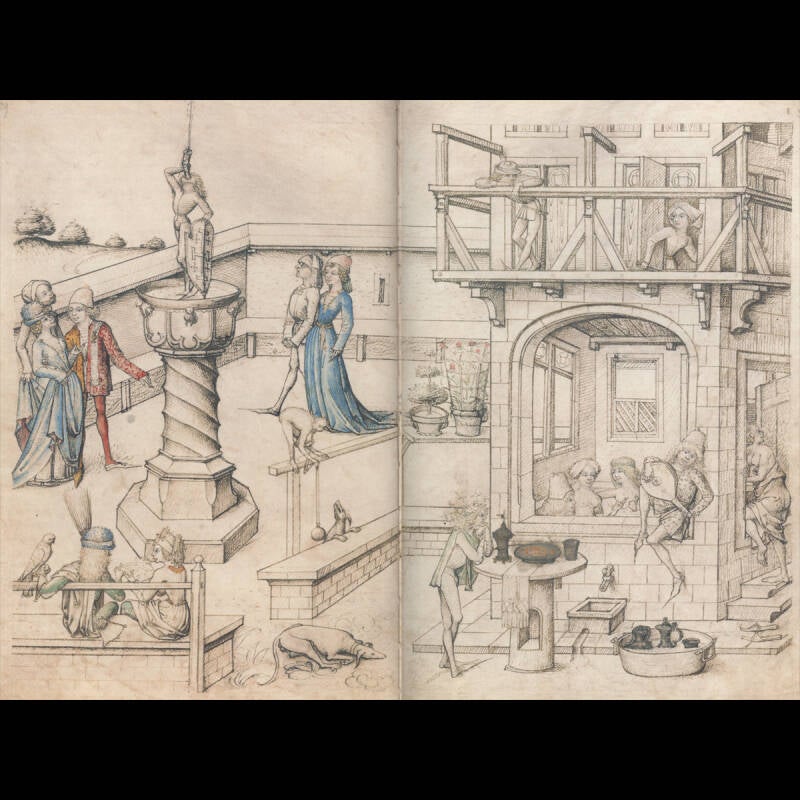

Dementsprechende Stücke findet man auch in der zeitgenössischen Kunst. Dort stehen sie dann im Zusammenhang mit einer augenscheinlich gut situierten Gesellschaft. Wobei sich hierbei für uns die Frage stellt, inwieweit Keramiktöpfe und mehr sind Blumentöpfe nun mal nicht, tatsächlich nur als Luxusgut einer vermögenden Bevölkerungsschicht zu sehen sind. Eine Ausnahme dürfte dabei die Majolika in Bild 3 darstellen. Vielleicht standen Blumentöpfe ja ganz im Gegenteil, sogar, um zu Conrad Celtis zurückzukommen, auch auf den Fensterbänken der Nürnberger Handwerkerhäuser. Waren also, wie oben schon angemerkt, weil missgedeutet, wesentlich verbreiteter als uns die wenigen Blumentöpfen unter den archäologischer Funden denken lassen.

Quelle/Literatur:

Schuhmann, Hanns Hubert und Hofmann, Günther (Hrsg.): Franken in alten Ansichten und Schilderungen. 1967.

Gross, Uwe: Ungewöhnliche Keramikfunde aus den Grabungen des Jahres 2008 in Bruchsal - Teil 1: Ein hortus condusus en miniature (?). In: Denkmalpflege in Baden-Württemberg - Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege. 38. Jahrgang 3/2009. S. 186-187. URL: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/944/. Stand 8. Juni 2025.

Pönitz Cornelia: Eine (außer-)gewöhnliche Gefäßkeramik - Blumentöpfe als Sonderform. In: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit. Band 36, 2023. S. 53-62. URL: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/mitt-dgamn/article/view/105438. Stand 26. Mai 2025.

Bild 1: Hans Vintler: Das buoch der tugend, Augsburg, 1486. Bildnr.360.

Public Domain Mark 1.0 Universal via Münchner DigitalisierunsZentrum

Bild 2: Mittelalterliches Hausbuch von Schloss Wolfegg, Doppelseite fol. 18v–19r (Badehaus), ca. 1480.

Anonymous/Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Bild 3: Margaret of York before the resurrected Christ, MS Add 7970, f. 1v, 15. Jahrhundert.

Nicholas Finet, Public domain, via Wikimedia Commons

Wetzrillen - Wieso? Weshalb? Warum?

Bayreuth, 26. Mai 2025

Sie sind nahezu in ganz Europa zu finden. Natürlich auch in Bayreuth. Wahrscheinlich kennt sie auch jeder ... und rätselt darüber. Die an einen Schiffsrumpf erinnernden Eintiefungen im Sandstein- und im Norden auch in Ziegelmauerwerk historischer Gebäude. Die sogenannten Wetz- oder Schleifrillen. Manchmal auch als Pestrillen oder Teufelskrallen bezeichnet. Oftmals von den sogenannten „Näpfchen“ begleitet. Nahezu halbkugelförmige Vertiefungen. Letztere meist an Sakral-, seltener an Profanbauten.

Leider sind zu Wetzrillen und Näpfchen weder deren Zweck noch das „Werkzeug“, welches solche Spuren im Stein hinterließ, überliefert. Bei den Wetzrillen in steinzeitlichen Höllen, in Tempelanlagen in Ägypten oder an mittelalterlichen Gebäuden durchaus nachvolziehbar, Wenn man aber bedenkt, dass sie sich auch an Gebäuden finden, die erst im 19. Jahrhundert errichtet wurden, wie zum Beispiel am 1803 erbauten Komunbrauhaus in Creußen (Oberfranken), ist das doch eher verwunderlich. War Vorgang/Tätigkeit vielleicht so profan und alltäglich, dass niemand auf die Idee kam, es niederzuschreiben? Damit geht einher, dass sich auch der Entstehungszeitraum der Rillen eines Gebäudes nur selten fassen lässt. Ist es doch gut möglich und scheinbar auch vereinzelt nachgewiesen, dass sie eben nicht bauzeitlich, sondern deutlich jünger sind.

Niedergeschrieben gibt es dagegen eine Vielzahl von Erklärungsversuchen. Dem Autor dieser Zeilen wurden beispielsweise schon zu Schulzeiten erklärt, dass die Wetzrillen beim Nachschleifen der Messer und (Hack-)Beile der Marktleute und Handwerker entstanden seien. Für uns heute ist das nur schwer vorstellbar, bedenkt man die Qualität eines tatsächlichen Wetzsteins.

Eine weitere der vielen Thesen bezüglich der Wetzrillen, die man häufig hört, wurden Anfang der 2000er Jahre von Georg Steffel erneut aufgegriffen. Demnach sind die Wetzrillen beim Feuerschlagen entstanden. Man entzündete also bei Dunkelheit an der Wand des gerade verlassen Hauses (oder Kirche) mit Schlageisen und Zunder sein Laternenlicht. Wie gesagt, oft gehört und gelesen. Bemerkenswert bei Steffel, er hat nicht nur bereits vorhandene Quellen zurate gezogen, sondern auch (hier in Bayreuth) den praktischen Versuch unternommen.

Dabei gelang es ihm erfolgreich, an einer Sandsteinwand mit Schlageisen und Zunder « … ohne besonderen Aufwand und mit Regelmäßigkeit Feuer aus Sandstein zu entfachen. » und anschließend unter Zuhilfenahme einer kleinen Menge Hobelspäne eine Kerze zu entzünden. Nachzulesen im Archiv für Geschichte von Oberfranken, Band 86.

Trotzdem, auch wenn damit bewiesen ist, dass es tatsächlich möglich ist auf diese Art sein Laternenlicht anzuzünden und dabei auch indireket, warum Wetzrillen gleichermassen an Sakral- wie an Profanbauten zu finden sind, bleibt für uns die Frage: Warum man sein Laternenlicht nicht an einer der Kerzen oder Öllichter entzündete, die bei Dunkelheit sicherlich ohnehin in dem Haus brannten, das man zu verlassen vorhatte? Fällt euch ein Grund ein?

Aber egal und wie dem auch sei, wenn wir euch jetzt neugierig gemacht haben, schaut unbedingt auch mal auf schabespuren.de vorbei. Dort gibt es neben unendlich viel Wissenswertem zum Thema auch hunderte von Fundorten katalogisiert. Darunter auch der Verweis auf Rillen die deutlich jünger sind als die Gebäude in die sie eingeschliffen wurden und auch (vermutlich) alle Wetzrillen an Bayreuther Gebäuden. Und klickt/lest ruhig mal in unsere hier unten angehängte Quellen-/Literaturliste rein. Es lohnt sich. Vor allem bezüglich weiterer Deutungen.

Quellen/Literatur:

Steffel, Georg: Die rätselhaften Rillen. In Archiv für Geschichte von Oberfranken, Band 86, 2006. S. 255-262.

Seidl, Heinrich: Schalen und Wetzrillen an Kirchen und Kreuzen in Franken (Teil 2). URL: http://frankenland.franconica.uni-wuerzburg.de/login/data/1993_55.pdf. Stand. 18. Mai 2025.

Heller, Hartmut: Denk mal! - Unscheinbare Narben im Stein. URL: http://frankenland.franconica.uni-wuerzburg.de/login/data/1993_38.pdf. Stand 18. Mai 2025.

Bild 1: Stadtkirche, rechts des Westportals.

Bild 2: Kanzleistaße 9, rechts der Eingangstür

Nürnberg gezeichnet - Gotik für an die Wand

Bayreuth/Nürnberg 27. April 2025

Schaut mal, was wir am Hauptmarkt in Nürnberg im Schaufenster der ältesten Buchhandlung Deutschlands (gegründet 1531), der Buchhandlung Korn und Berg, entdeckt haben. Handsignierte Drucke des in Nürnberg lebenden Architekturhistorikers, Zeichners und Fotografen Pablo de la Riestra.

In diesem Fall, Grafiken der drei großen gotischen Kirchen Nürnbergs: Frauenkirche, St. Lorenz und St. Sebald. Jede für sich, herausgenommen aus dem Stadtbild und nur für sich selbst sprechend. Großartige Idee und großartige Umsetzung, wie wir finden.

Doch damit nicht genug. Eine Auswahl der Nürnberger Werken von Pablo de la Riestra wird vom 8. bis zum 31. Mai in der w-i Galerie in Nürnberg zu sehen sein. Begleitet von drei Vortragsabenden unter dem Titel Nürnberg sehen lernen, am 8., 15. und 22. Mai. Aber Achtung, die Vortragsabende finden abweichend im Burghotel Nürnberg, Lammsgasse 3, statt.

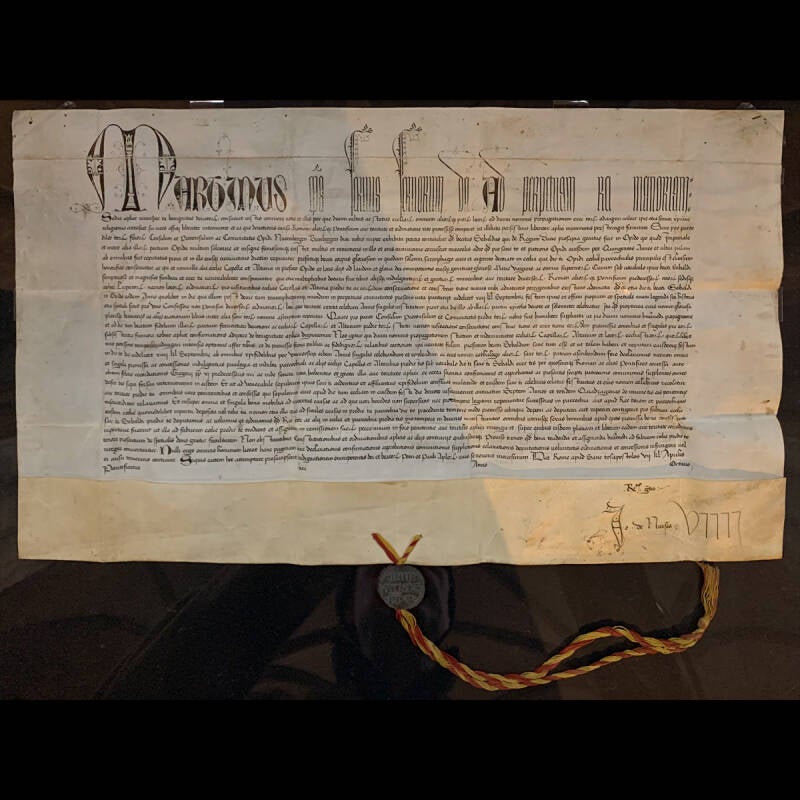

Bulle der Heiligsprechung des St. Sebalds - Glück gehabt

Bayreuth/Nürnberg, 30. März 2025

Du denkst dir nix, bist gerade auf den Weg nach Nürnberg und bekommst den Tipp, wenn du sowieso schon in der Stadt bist, schau mal in St. Sebald vorbei. Da läge gerade die Heiligsprechungsurkunde des St. Sebald, die „Bulle Ad perpetuam Martins V.“ vom 26. März 1425, in ihrer Ausfertigung für die Kirche St. Sebald, ausgestellt. In der Kirche! Das Original!

Natürlich hat der so Beratene den kleinen Umweg gemacht. Und da lag sie dann auch (und der Autor diese Zeilen hatte das Glück sie zu sehen) in einer eher unscheinbaren Vitrine. Fast zu übersehen neben dem herrlich herausgeputzten Grabes des Heiligen selbst. Leider tatsächlich auch nur für diesen einen Tag.

Anlass der kurzen Ausstellung der Urkunde war übrigens das Festprogramms rund um den sechshundertsten Jahrestages der Heiligsprechung des St. Sebald.

Ach Ja! Das Grab des St. Sebald ist vielleicht nicht das einzige Heiligengrab in einer evangelischen Kirche, aber wahrscheinlich ist es das einzige mit immer noch aktiv tätiger Heiligenverehrung. Seine heutige Gestalt hat das Grab übrigens seit 1519. Der darin verwahrte silberne Schrein entstand aber bereits 1397. In ihm ruhen die Gebeine des in Nürnberg bereits seit dem 11. Jahrhundert verehrten Heiligen. Die letzte und gleichzeitig erste öffentliche Öffnung des Grabes und Visitation der Gebeine fand anlässlich des 500. Geburtstages des Grabes 2019 statt.

So was von Kontinuität - Never change a running system II

Bayreuth, 9. Februar 2025

Kaum einer von uns Reenactors der so einen (Ast-)Quirl nicht kennt. Sie stehen, man könnte sagen, quer durch die Epochen in jeder Reenactment-Küche. Egal ob Mittelalter, Barock, Gründerzeit oder irgendwas dazwischen. Aber nicht nur dort, sondern auch in der Küche so mancher unserer Urgroßmutter konnte man noch einen solchen Quirl finden.

Letzteres ist umso erstaunlicher, als auch seine Nachfolger, ob aus Porzellan, Holz, Kunststoff oder Metall und weiter bis zum Edelstahlschneebesen und dem elektrischen Handrührgerät (Mixer), ebenfalls dort zu finden waren.

Noch erstaunlicher ist jedoch, wie lange es solche Rührgeräte schon gibt. Nämlich seit mindestens 3300 Jahren, wie uns vor ein paar Tagen gesagt wurde. Gefunden hatte unser Tippgeber (Grüße nach Nürnberg) so alte Astquirle in dem Buch 4000 Jahre Pfahlbauten. Dem Begleitband zur gleichnamigen Landesausstellung Baden-Württemberg 2016. Die dort als bronzezeitlich vorgestellten Quirle stammen aus der Siedlung „Fiavé“ im Trentino, Italien. Diese Siedlung bestand von der Kupfersteinzeit bis in etwa ins 13. vorchristliche Jahrhundert. Womit wir bis zur urgroßmütterlichen Küche des 20. nachchristlichen Jahrhunderts, auf die bereits erwähnten mindestens 3300 Jahre Kontinuität kommen. Ziemlich erstaunlich wie wir finden.

Linktipp: Die Astquirle (siehe unteres Bild) und vieles mehr aus „ Fiavé“ findet man übrigens auch auf der Wikipediaseite zum Pfahlbaumuseum Fiavé (Museo delle Palafitte di Fiavé).

Bild unten: Zwei Schneebesen/Quirl (Bildausschnitt). Dega180 via Wikimedia Commons, CCo.

Wurfgeld und Wallfahrtsgebühr - Alle für einen. Einer für alle

Bayreuth, 20. Oktober 2024

Schon mal was von Wurfgeld oder einer Wallfahrtsgebühr gehört? Nein? Wir bis vor kurzem auch nicht. Auch gesucht haben wir nicht danach. Wir sind vielmehr drüber gestolpert. In: Wachs als Rohstoff, Produkt und Handelsware - Hildebrand Veckinchusen und der Wachshandel im Hanseraum von 1399 bis 1421, von Peter Heinz Stützel. Natürlich wieder mal auf der Suche nach etwas ganz anderem.

Aber zur Sache. Wurfgeld bezeichnet einen Geldbetrag der gezahlt werden musste, wenn auf einem in Seenot geratenen Schiff Waren über Bord geworfen werden mussten, um das Schiff zu retten. Gezahlt wurde das Wurfgeld von den Kaufleuten deren Waren an Bord bleiben durften, an die Kaufleute deren Waren aufgegeben werden mussten. Die anteilige Höhe des zu zahlenden Wurfgeldes errechnete sich dabei aus dem Wert des Schiffes und der noch vorhandenen Ladung.

Und dann gäbe es da noch die Wallfahrtsgebühr. Sie wurde fällig, wenn das Schiff trotz der über Bord geworfenen Waren verloren schien. In diesem Fall schwor man, im Falle des Überlebens, eine Wallfahrt zu unternehmen. Überstand man nun die Seenot letztendlich, wurde jemand dazu bestimmt die Wallfahrt auch tatsächlich zu unternehmen. Finanziert eben durch die Wallfahrtsgebühr. Jeweils zu leisten entsprechen seines Anteils am Wert des Schiffes und seiner noch vorhandenen Ladung.

Der Vollständigkeit halber sei noch das Bergegeld erwähnt. Fast selbsterklärend, das hier der Bergelohn gemeint ist, den ein Kaufmann zu zahlen hatte, dessen Ware geborgen, und ihm zurückgegeben werden konnte. Möglich war die Rückgabe übrigens, weil die Waren in der Regel auf ihrer "Umverpackung", mit einer Handelsmarke versehen waren. Einem bildhaften Zeichen das es ermöglichte, Kaufmann und Ware einander zuzuordnen.

Bild: Kieler Hansekogge auf der Kieler Woche 2007. Nachbau der bei Bremen 1962 aufgefundenen Bremer Kogge von 1380. Fertigstellung des Nachbaus: 1991. VollwertBIT via Wikimedia Commons, CC BY 2.5.

Waldglas - Eine vergängliche Schönheit

Bayreuth, 12. Mai 2024

Wer hat sich nicht schon einmal gewundert, dass mittelalterliches Glas dass in den Vitrinen der Museen zu sehen bekommt, egal ob Scherben oder vollständige Stücke, bis auf wenige Ausnahmen mehr oder weniger angegammelt wirken. Manche scheinen wie aus Milchglas, oder wirken wie von tausend Rissen durchzogen. Andere sind dunkelbraun durchgefärbt und wie aus einem anderen Material scheinend. Dann wieder Stücke, scheinbar mit einem Schmutzfilm oder einer Kruste überzogen. Manchmal (siehe rechts im Bild) so stark, dass man gar nicht glauben mag, dass es sich hierbei um Glas handelt. Alles ganz normal. Denn Glas ist eben nicht der unverwüstliche Stoff, an den modernes Glas uns denken lässt. Im Gegenteil, Glas "gammelt" quasi, wie man früher über Autos sagte, sobald es das Werk verlässt. Oder wie es korrekt heißen muss: Es korrodiert.

Aber nicht nur Waldglas korrodiert. Auch antikes und nachmittelalterliches Glas korrodiert. Chemisch gesehen geschieht dies durch das Eindringen von Wasser ins Material. Dort löst das Wasser dann Alkalianteile aus dem Flussmittel und ersetzt diese durch Wasserstoffionen aus dem Wasser. Dadurch werden die Siliziumoxidbindungen aufgelöst. Das Glas korrodiert. Die dabei entstehende Lauge beschleunigt die Auflösung weiter. Waldglas ist durch die als Flussmittel zugesetzte Holzasche und das darin enthaltene Kaliumkarbonat besonders anfällig für diesen Prozess. Ein Prozess der durch das für die Glasherstellung notwendige Flussmittel quasi vorprogrammiert ist. Allerdings machten Flussmittel die Herstellung von Glas erst möglich, da reiner Quarz(-sand) erst bei ca. 1700 Grad schmilzt, eine Temperatur die mit antiker oder mittelalterlicher Technik nicht zu erreichen gewesen war. Erst durch die Zugabe von mineralischem Soda oder Sodaasche und ab der Karolingerzeit im nordeuropäischen Mittelalter dann ersatzweise Holzasche (= Holzasche-Glas = Waldglas) als Flussmittel, war es möglich die Schmelztemperatur auf ca. 1100 Grad zu senken. Diese Erkenntnis und die Technik Feuer mit über 1000 Grad zu betreiben, geht übrigens bis in die mittlere Bronzezeit zurück und hat ihren Ursprung wohl in Mesopotamien und Ägypten. Zu uns gelangte die Technologie der Glasherstellung dann mit der römischen Expansion über die Alpen in das Gebiet des heutigen Deutschland erst im 1. Jahrhundert (nach Christus).

Neugierig geworden? Kein Problem! Hier noch etwas Lesestoff zu Thema.

Zuerst, primär zu Glaskorrosion bei antiken Gläsern: Die Inaugural-Dissertation von Katrin Wittstadt: Tiefenrisskorrosion an historischen Gläsern - Grundlegende Untersuchungen zur Klärung von Schadensursachen und dem Einfluss von Umgebungsbedingungen, von 2017.

Dann noch zu Glaskorrosion an mittelalterlichen Waldglas: Abschlussbericht zum „Waldglasprojekt“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt - Die modellhafte Bergung, Konservierung und Restaurierung umweltgeschädigter archäologischer Funde am Beispiel mittelalterlicher Gläser aus dem Weserbergland, von 2018.

Und zuletzt zu Glaskorrosion an Glas ab dem 17. Jahrhundert: Ein Artikel aus der Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Band 59. Andrea Schwarz: "Kranke" Gläser : Formaldehydemission und Glaskorrosion - Untersuchungen am Beispiel der Glassammlung des Schweizerischen Landesmuseum, von 2002.

Im Bild links: Scherbe eines Nuppenbechers "Schafhausener Typ". Mitte/Ende 14. Jahrhundert. Bayreuth, Grabung "Ehemalige Schmidgasse".

Im Bild rechts: Hals einer Flasche mit Stauchring (doppelkonische Flasche). Mitte/Ende 14. Jahrhundert. Bayreuth, Grabung "Ehemalige Schmidgasse".

Nürnberger Kleiderordnung - Nicht wirklich … oder

Bayreuth, 17. März 2024

Schaut mal was uns in die Hände gefallen ist. "Die Mode im alten Nürnberg", von Julia Lehner.

Da haben wir natürlich sofort reingeschaut. Das meiste davon war uns natürlich und ist sicher auch euch, längst bekannt. Einschränkungen von Weite oder Länge von Kleidungsstücken, zu verwendende oder untersagte Materialien. Maximale Kosten für ein Kleidungsstück oder einen Gürtel, unerlaubtes Zierrat und und und. Ihr wisst was wir meinen. Aber das eine oder andere, hatten wir so aber nicht auf dem Schirm. Manches davon ziemlich kurios. Und manchmal auch zum schmunzeln. Hier unsere Top "Nicht wirklich … oder" der Herrenmode des 14. und 15. Jahrhunderts:

Platz 5: Anfang des 14. Jahrhunderts war es Mode, das Oberleder der Schuhe (dekorativ) durchbrochen zu tragen. Teilweise wohl auch so sehr stark, dass kaum noch Oberleder übrig blieb. Die Kleiderordnung von 1315/30-60 verbot jedenfalls, derart « zerhauene oder zerschnittene Schuhe » zu tragen.

Platz 4: Männer trugen wohl auch mehrere Gürtel gleichzeitig. Die Kleiderordnung von 1382-15. Jh. schreibt jedenfalls vor, dass sich der Mann mit nur einem Gürtel begnügen sollte.

Platz 3: Bei Männern scheint es üblich gewesen zu sein, den Paternoster (Gebetsschnur) hinten im Gürtel (über das Hinterteil hängend) zu tragen. Mit der Kleiderordnung von 1315/30-60 ist dies zu unterlassen. Stattdessen soll der Paternoster seitlich vorne getragen werden.

Platz 2: Noch zu Beginn des 14. Jahrhunderts, trug der Herr seine Haare, heute würde man sagen, Fokuhila. Mit der Zeit wurden sie aber immer kürzer geschnitten und der Scheitel kam in Mode. Und genau dieser Scheitel wurde in der Kleiderordnung von 1315/30-1360 verboten. Man(n) sollte seine Haare vielmehr wie“ « von alters her » tragen.

Platz 1: Offenbar wurden Paternoster von Männern auch um den Hals oder auf den Kopf getragen. Jedenfalls verbietet die Kleiderordnung von 1382-15. Jahrhundert das Tragen der Paternoster um den Hals oder auf dem Kopf.

Ach ja! Falls wir euch jetzt auf eine Idee gebracht haben, vergesst es. Ihr (egal ob Familie oder im Haus lebendes Personal) müsst nämlich zuallererst an eurem Familienvorstand vorbei. Der ist nämlich der Erste der für die Einhaltung der Regeln … auch Kleiderordnungen verantwortlich und auch dafür haftbar ist, sollte jemand aus seinem Haus dagegen verstoßen.

Und falls ihr es doch irgendwie schafft, an ihm vorbeizukommen oder ihr euer eigener Herr sein solltet, lasst euch nicht vom Pfänder erwischen. Das würde euch teuer zu stehen kommen, und das gute Stück wärt ihr auch los.

Alle Angaben aus: Lehner, Julia: Die Mode im alten Nürnberg - Modische Entwicklung und sozialer Wandel in Nürnberg, aufgezeigt an den Nürnberger Kleiderordnungen. Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, Band 13. Nürnberg 1984. Kapitel IV.2.1."Die modische Bekleidung des 14. und 15. Jahrhunderts - Männerkleidung"

Archäologie in 700 Jahren - Aus gegebenem Anlass

Bayreuth, 2. Dezember 2023

Ihr erinnert Euch doch sicher noch an unseren Sammler von Vierpassbechern (siehe 24. April 2023). Seine Sammlung hat ungewöhnlichen Zuwachs bekommen. Einen RECUP-Pfandbecher. Der stand da eines Tages zwischen den vielen Vierpässen auf dem Regal. Und wie in jedem Vierpass unseres Sammlers befand sich auch in diesem Becher ein Zettel mit Fundort/Grabung und Datierung. Darauf zu lesen: Nürnberg, Augustinerstraße, Anfang 21. Jahrhundert. Genau unser Humor.

Und für uns Anlass, diesen Becher kurz mal als tatsächlichen Fund zu betrachten und hier in die Runde zu fabulieren was, sagen wir mal im Jahr 2723, in der Ausstellung "Schlaglichter aus dem Nürnberg der zweiten Moderne" auf der Vitrine über diesen Becher zu lesen sein wird?

Vielleicht folgendes:

Ach ja: Der Becher steht übrigens immer noch da wo er so überraschend aufgetaucht ist und soll auch weiterhin dort stehenbleiben.

600 Jahre Kontinuität - Never change a running system

Bayreuth, Nürnberg 8. November 2022

Seht mal über was man unterwegs so stolpert. In Nürnberg wird der Christkindlesmarkt aufgebaut. Eigentlich nichts besonderes zu dieser Jahreszeit und damit nicht der Rede wert, könnte man meinen. Aber schaut euch mal die Buden genau an. Wie sie im Kern aussehen, bevor die Händler ihre riesigen Auslagen davor aufbauen und alles bunt dekorieren. Kommen sie euch nicht irgendwie bekannt vor? Nein? Ein Tipp: Nürnberg ca. 1425! Klingelt’s? Also zumindest bei den 15tes-Darstellern sollte es das! Nicht? Dann schaut mal in die Hausbücher der Mendelschen Zwölfbrüderhausstiftungen. Genauer, Mendel I, Folio 38 verso.