British Library Archives and Manuscripts - Es geht aufwärts

Bayreuth, 18. Janunar 2026

Kaum einer von uns, der ihn nicht mitbekommen hatte. Den Cyberangiff vom Oktober 2023 auf die British Library und seine Folgen. Die Website, ihre Systeme und Dienste, ob vor Ort oder online, waren ge- oder besser zerstört. Darunter leider auch der Zugang zu den Digitized Manuscripts. Letztere sind für viele von uns ein unverzichtbares Standbein bei der Recherche.

Glücklicherweise geht es aber wieder aufwärts. Denn inzwischen gibt es eine Beta- bzw. Interimsversion des von uns so geschätzten und vermissten Archives and Manuscripts Catalogue. Diese enthält allerdings zurzeit nur Katalogeinträge, die vor Oktober 2023 erstellt wurden. Die aber wieder voll durchsuchbar. Darunter glücklicherweise auch die westlichen Handschriften und Archivdokumente des Mittelalters. Neu katalogisierte Artikel finden sich darin aber vorerst noch nicht. Wird aber noch. Und wenn es dann soweit ist … wir geben Bescheid.

Bild: London British Library - 2024-08-06 (Bildausschnitt). Till Westermayer via Wikimedia Commons. CC BY-SA 2.

3 Sonderausstellungen im GNM - Auf nach Nürnberg

Bayreuth, 9. Januar 2026

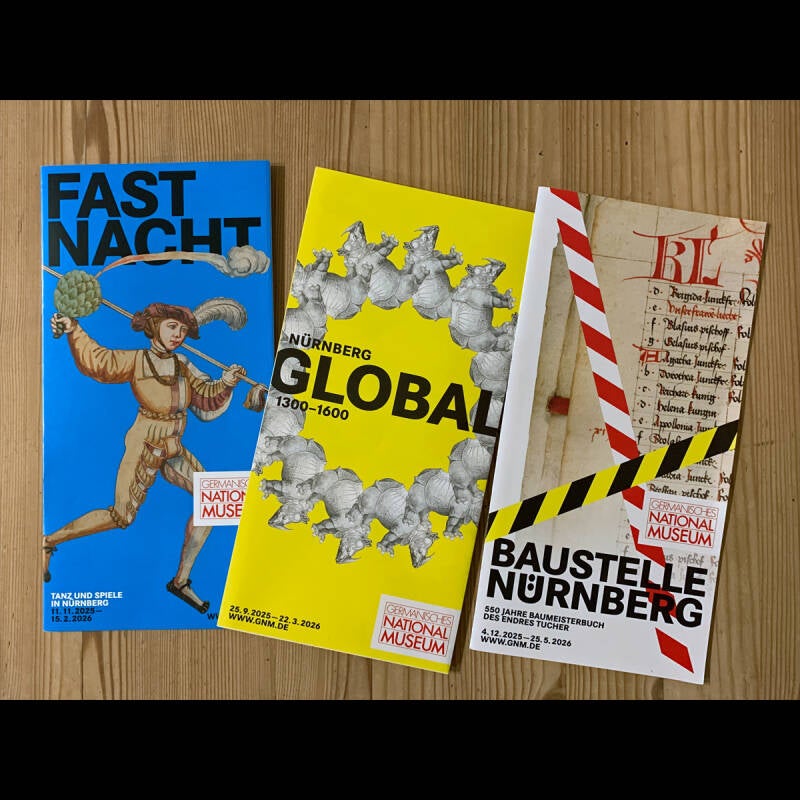

Schon mitbekommen? Im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg laufen derzeit drei Sonderausstellungen gleichzeitig! In allen dreien wird das Nürnberg des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Ziemlich spannend, wie wir finden, und ein guter Grund, mal wieder im GNM vorbeizuschneien. Was wir natürlich schon längst gemacht haben. Und gleich vorne weg, wir vergeben ein "Großartig" für NÜRNBERG GLOBAL, ein "Wow" für FASTNACHT und ein "Naja, wenn man schon mal da ist" für die sehr überschaubare Studioausstellung BAUSTELLE NÜRNBERG. Aber vielleicht macht ihr euch selbst ein Bild.

Noch bis zum 15. Februar 2026 läuft dort auf Ebene 0 in der Ausstellungshalle 2 die Ausstellung FASTNACHT - TANZ UND SPIELE IN NÜRNBERG, die sich der Geschichte der Nürnberger Fastnacht und den berühmten Schembartläufen von 1449 bis 1539 widmet. Was für eine bunte Ausstellung, was für ein buntes Treiben über fast 200 Jahre, wenn man seinen Vorläufer, den Metzgertanz, hinzuzählt!

Nur einen Raum weiter, in Ausstellungshalle 1 und noch bis zum 22. März 2026, gibt es die Ausstellung NÜRNBERG GLOBAL 1300 - 1600. Sie zeigt das Nürnberg des Spätmittelalters und der Renaissance als Zentrum einer tatsächlich schon globalisierten Welt des Handels, der Kunst und des Wissens. Unglaublich dabei, wie weit her so manches Gut nach Nürnberg gehandelt wurde, aber auch welch hohen, manchmal auch unmenschlichen Preis solcher Luxus hatte.

Zu guter Letzt wäre da noch auf Ebene 1, in einem kurzen Seitengang der Dauerausstellung "Renaissance, Barock, Aufklärung“ und noch bis zum 25. Mai 2026, die Studioausstellung BAUSTELLE NÜRNBERG - 550 JAHRE BAUMEISTERBUCH DES ENDRES TUCHER. Diese Ausstellung gewährt … besser die dort im Original gezeigten zwei Baumeisterbücher, des Lutz Steinlingers (1452) und des Endres Tucher (1464-75), gewähren einen wunderbaren Blick hinter die Kulissen einer prosperierenden Stadt des 15. Jahrhunderts. Beide niedergeschrieben vom den beiden Stadtbaumeistern selbst. Gedacht für ihre Nachfolger. Lebendig gemacht durch (leider nur wenige) Objekte aus der Sammlung des GNM und von verschiedenen Leihgebern.

Was für euch dabei? Dann ab ins Verkehrsmittel eurer Wahl und auf nach Nürnberg! Und wenn ihr von weiter weg angereist seid, was sich allein schon für NÜRNBERG GLOBAL unbedingt lohnt, plant noch etwas Zeit für die Altstadt zwischen Hauptmarkt, Hallertor und Kaiserburg ein. Denn jetzt nach dem Christkindlmarkt und noch vor der Spielwarenmesse ist Nürnberg ganz Nürnberg. Außerdem muss man vor der Kaiserburg bzw. dem Kaiserburgmuseum nicht Schlange stehen.

Neujahr - Neues Jahr, neues Glück

Bayreuth, 1. Januar 2026

Bayreuth 1320 wünschen euch allen, beste Gesundheit, viel Glück und Erfolg und jede Menge Spaß bei all euren Vorhaben im neuen Jahr. Vielleicht trifft man sich ja auf der einen oder anderen Veranstaltung.

Weihnachten 2025 - Alle Jahre wieder

Bayreuth, 24. Dezember 2025

Erneut geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende und es wird Zeit für unser alljährliches und großes DANKESCHÖN. Dafür, dass ihr uns hier nun schon so lange die Treue haltet. Dafür, dass ihr immer wieder (mit leicht steigender Tendenz) bei uns vorbeischaut. Und das nicht nur hier, sondern auch bei den Veranstaltungen, bei denen wir dabei sein durften.

Ein noch größeres DANKESCHÖN geht an die Helfer in Museen, Bibliotheken, Archiven und auf Veranstaltungen für ihre hundertfache Hilfe.

Euch allen wünscht Bayreuth 1320 viel Freude an den kommenden Festtagen! Feiert schön und lasst euch reich beschenken.

Berner Abwassertechnik auch in Bayreuth? - Wer weiß … was

Bayreuth, 17. Dezember 2025

Bei der Recherche zu: "Badehäuser, Tappert, Kottgass - Ein Stadtführungssplitter" HIER weiter unten im Blog, sind wir beim Durchforsten der Quellen über folgenden Satz gestolpert: « In Bern wurden mit dem Abwasser des Stadtbaches im vierzehntäglichen Turnus die Ehgräben gespült. ».

Gestolpert deswegen, weil uns vor Jahren bei einer unserer Stadtführungen hier in Bayreuth dasselbe über das historische Abwassersystem hier in der Stadt gesagt wurde. Ob unser Stadtführer denn nicht wisse, dass der Tappert regelmäßig angestaut wurde, um mit seinem Wasser die Ehgräben zwischen den Häusern zu spülen? Nein, wusste er nicht. Hatte es so auch bis dahin nirgends gehört oder gelesen. Dementsprechend perplex war unser Mann da also und hat deshalb auch ganz vergessen zu fragen, wann in Bayreuth so verfahren wurde und aus welcher Quelle diese Information stammt. Leider geriet uns das Thema obendrein ziemlich schnell aus dem Fokus. Erst der oben zitierte Satz brachte es uns wieder in Erinnerung. Gefunden haben wir allerdings seitdem und bis jetzt immer noch nichts Entsprechendes.

Aber wir haben bei der Gelegenheit bezüglich Bern noch etwas genauer nachgestöbert. Und tatsächlich existiert dort wohl schon seit der Gründung um 1200 ein künstlich angelegtes System aus separaten Frisch- und Abwasserkanälen. Namentlich ist das der Stadtbach, der die Stadt (noch bis heute) von West nach Ost durchfließt und sie damals mit Brauchwasser und Löschwasser versorgte und seine Seitenarme, die tatsächlich als Ehgräben genutzt wurden. Diese Seitenarme zweigten bald nach dem Eintritt des Bachs in die Stadt von diesem ab und verliefen zwischen den Rücken an Rücken stehenden Häuserreihen. Darin hinein entsorgten die Anrainer ihre Schmutzwässer, Fäkalien und Abfälle. Das so entstandene Abwasser floss dann in den Seitenarmen/Ehgräben am Stadtende wieder dem Stadtbach zu und gelangte dort mit diesem aus der Stadt und in die Aare. Für das oben angeführte periodische Spülen bediente man sich eines Systems von Schiebern, mit welchen der Bachmeister die Wassermenge der einzelnen Stränge steuern konnte, sodass in den Ehgräben auch wirklich nichts zurückbleiben konnte. Was für ein überaus modernes Kanalisationssystem!

Der eigentliche Stadtbach in Bern diente aber wie gesagt, der Brauch- und Löschwasserversorgung. Analog zu Bayreuth. Und ebenfalls wie in Bayreuth, ausdrücklich nicht zur Entsorgung von Abfällen und Abwässern. Dass dies aber auch in Bern trotzdem vorkam, zeigen dort einschlägige Klagen und immer wieder bekräftigte Vorschriften. Ebenfalls ganz wie in Bayreuth. Und das über Jahrhunderte hinweg.

Ob man in Bayreuth allerdings auch so fortschrittlich mit seinen Abwässern umgegangen ist wie in Bern, dazu schweigen unsere (mit Sicherheit nicht vollständigen) Quellen. Aber vielleicht könnt ihr uns da weiterhelfen. Ist euch diesbezüglich jemals etwas untergekommen? Uns reicht schon ein Buchtitel oder ein Link. Mail genügt.

Bild: Ehgraben? Traufgasse? Zugang zum Hofraum? Bayreuth, Maximilianstraße.

Quellen/Literatur:

Illi, Martin: Wasserentsorgung in spätmittelalterlichen Städten. In: Borst, Otto (Hrsg): Die alte Stadt 20. Jahrgang, Heft 3/1993 - Wasser und Stadt. S. 221-228. URL: https://forumstadtverlag.de/wp-content/uploads/simple-file-list/20-Die-alte-Stadt-3-1993_Wasser-und-Stadt.pdf. Stand 29. Oktober 2025.

Baeriswyl, Armand: Sodbrunnen, Stadtbach, Gewerbekanal - Wasserversorgung und -entsorgung in der Stadt des Mittelalters und der frühen Neuzeit am Beispiel von Bern. In: Rippmann, Dorothee, Schmid, Wolfgang, Simon-Muscheid, Katharina: … zum allgemeinen statt nutzen - Brunnen in der europäischen Stadtgeschichte. Trier 2008. S. 55-68.

Blumentöpfe II - Morgen, Leute, wird’s was geben

Bayreuth/Egloffstein, 7. Dezember 2025

Also vielleicht wird’s nicht gleich morgen was geben, aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Die zwei Schätzchen, die wir bei der Keramikerin unseres Vertrauens in Auftrag gegeben haben und die inzwischen fertig sind, warten nämlich auf Abholung. Und ja, falls ihr unseren Blogbeitrag "Blumentöpfe - Drüber gestolpert" vom 15. Juni 2025 HIER unter VERMISCHTES gelesen habt, werdet ihr es wissen, es sind Blumentöpfe. Genauer gesagt, sind es ein Blumentopf mit Zinnenabschluss, angelehnt an entsprechende, in Freiberg gemachte und von Cornelia Pönitz publizierte Funde, sowie ein, zwar glasierter, aber schlichter Blumentopf aus Nürnberg.

Letzterer entstammt einer archäologischen Grabung anlässlich der bauhistorischen Untersuchung der Gebäude Kühnersgasse 18-22 (heute Museum 22 20 18) in den Jahren 2003 und 2004. Dort damals ganz neutral als Siebgefäß angesprochen. Dass es sich dabei allerdings explizit um Blumentöpfe handeln müsste, zeigt unserer Meinung nach die Beschreibung dieser Sonderform der Gefäßkeramik durch Cornelia Pönitz. Sie nämlich beschreibt die Blumentöpfe des 15. Jahrhunderts (die so noch bis ins späte 17. Jahrhundert vorkamen) als meist doppelhenklige, halbhohe steil-/schrägwandige Töpfe, mit weiter Mündung und Löchern im Boden oder bodennah in der Gefäßwand. Und damit genau so einen Topf wie er hier zu sehen ist bzw. wie er 2003/04 in Nürnberg gefunden wurde.

Und bevor ihr jetzt fragt: NEIN, die Schätzchen sind NATÜRLICH NICHT für unseren 1320er-Haushalt, sondern für daheim auf die Fensterbank. Einfach nur so … weil sie schön sind!

Bilder: Anna Axtmann

Quellen/Literatur:

Pönitz Cornelia: Eine (außer-)gewöhnliche Gefäßkeramik - Blumentöpfe als Sonderform. In: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit. Band 36, 2023. S. 53-62. URL: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/mitt-dgamn/article/view/105438. Stand 26. Mai 2025.

John P. Zeitler: Die Ausgrabungen in den Häusern Kühnertsgasse 18-22 - Neue Erkenntnisse zur Nutzung Im Mittelalter und der frühen Neuzelt. In: Altstadtfreunde Nürnberg: Zwischen Himmel und Erde - Archäologie und Bauforschung. Kurzführer zum tag des offenen Denkmals 2008. S. 49-62.

Das Chorgestühl im Erfurter Dom - Wo der Schein trügt

Bayreuth/Erfurt, 30. November 2025

Schaut mal, was wir bei unserem letzten Besuch in Erfurt und dem traditionell zugehörigen Besuch im Erfurter Dom entdeckt haben! Sitzt doch da tatsächlich eine Dame im Chorgestühl und hält einen Blumenstrauß in der Hand. Fantastisch, eine Quelle für Schnittblumen aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts! Fantastisch deswegen, weil dendrochronologisch gesichert ist, dass die Bäume für das Erfurter Chorgestühl im Winter 1328/29 geschlagen wurden und damit wohl auch die Arbeiten daran begannen. Fertiggestellt war es dann um ca. 1340.

Alles in allem ist es also eine Arbeit aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Auch wenn es erst (frühestens) im Winter 1364/65 an seinem heutigen Platz aufgestellt wurde und sein zwischenzeitlicher Verbleib bis heute ungeklärt ist.

Trotzdem wird es wohl nichts mit unserer "neuen Quelle". Ein Mitarbeiter im Museumsshop hat uns da nämlich ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und zwar mit der Information, dass die Zwischenwangen zu großen Teilen keine Originale mehr sind. Natürlich und leider hat sich diese Auskunft als vollkommen korrekt herausgestellt, wie wir zwischenzeitlich nachgelesen haben. Tatsächlich wurden 36 der insgesamt 50 Zwischenwangenaufsätze, die die einzelnen Stallen (Sitze) auf Kopfhöhe voneinander trennen, bei der letzten großen Restaurierung des Gestühls am Ende des 19. Jahrhunderts neu angefertigt. Inwiefern das auch den Aufsatz mit der Dame mit dem Blumenstrauß betrifft, konnten wir bisher nicht wirklich herausfinden. Nur dass die dabei neu angefertigten Wangen gröber und kantiger ausgeführt sind, eine andere Formensprache aufweisen und ihnen, wohl kaum verwunderlich, die Spuren jahrhundertelangen Gebrauchs fehlen. Somit ist, unserer Meinung nach, die Dame mit dem Blumenstrauß wohl eher ein Kind des Historismus … und eben keine Quelle für Schnittblumen aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Schade, wäre schön gewesen.

Quellen/Literatur:

von Miller, Katharina: Die Möbelrestaurierung in der Denkmalpflege - Entwicklung, Bewahrungsauftrag, Realität. Schriftenreihe des Bayrischen Landesamtes für Denkmalpflege, Nr. 11. München 2015.

Forschungen zu Erfurter Dom - Das Chorgestühl des Erfurter Doms. Arbeitsheft des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 20, Teil 2. Altenburg 2005.

Lumpenprivileg - Ein Schelm der böses dabei denkt

Bayreuth, 24. November 2025

Worte gibt’s, die gibt’s gar nicht. "Lumpenprivileg" zum Beispiel. Allerdings verrät das Bild dem Kenner sofort, dass das so bezeichnete Privileg keinerlei kriminellen Machenschaft meint. Zeigt doch der Bildausschnitt aus Folio 100r der Schedelschen Weltchronik, die erste Papiermühle im deutschsprachigen Raum. Und bekanntermassen waren Lumpen (verschlissene Kleidungsstücke, Tücher und Fetzen) aus Leinen oder Hanf, noch bis ins 19. Jahrhundert hinein der Rohstoff, der in solchen Mühlen zu Papier verarbeitet wurde. Und das in so großen Mengen, dass der Nachschub, befeuert durch den stetig wachsenden Bedarf an Papier, zu einem immer größeren Problem wurde.

Womit wir beim "Lumpenprivileg" wären. Diese herrschaftliche Maßnahme sollte den Papiermühlen das Erwerbsrecht auf die innerhalb des im Privileg bestimmten Gebiets gesammelten Lumpen sichern und damit deren Rohstoffversorgung gewährleisten. Gleichzeitig definierte es die Pflicht der Lumpensammler, die in diesem Gebiet gesammelten Lumpen nur an die dort privilegierte Papiermühle zu verkaufen. Was natürlich ein gleichzeitiges Ausfuhrverbot der Lumpen bedeutete. Für Nürnberg zum Beispiel ist ein solches Ausfuhrverbot für das Jahr 1490 belegt.

Ach ja! Die im Bild gezeigte, 1390 von dem Kaufmann Ulman Stromer zu einer Papiermühle umgebaute "Gleissenmuel" (später "Hadermül") in Nürnberg, ist zwar die erste Papiermühle im deutschsprachigen Raum, doch ist die Erfindung und der Gebrauch von Papier wesentlich älter. Denn erfunden bzw. perfektioniert wurde es bereits im Jahr 105 n. Chr. von dem Chinesen Cai Lun. Im 8. Jahrhundert gelangte die Erfindung dann von China in den arabischen Raum und von dort, wohl im 11. Jahrhundert, mit den Arabern nach Italien und Spanien und damit nach Europa.

Bild: Die Gleissmühl/Hadermül in Nürnberg. Schedelsche Weltchronik von 1493, folio 100r, Nürnberg (Bildausschnitt) von: Michel Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff (Text: Hartmann Schedel), via Wikimedia Commons. Public domain.

Quellen/Literatur:

Schultz, Sandra: Papierherstellung im deutschen Südwesten - Ein neues Gewerbe im späten Mittelalter. In: Lieb, Ludger (Hrsg): Materiale Textkulturen - Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 933, Band 18. Berlin 2018.

Rohr, Christian: Kompass, Papier und Schießpulver - Zum Technologietransfer zwischen Orient und Okzident und seinen Auswirkungen auf die abendländische Gesellschaft des Spätmittelalters. Vortrag, Salzburg 2003.

Richtstätte(n) in Bayreuth - Ein Stadtführungssplitter 2025 II

Bayreuth, 18. November 2025

Noch so eine Frage, die uns bei unserer letzten Stadtführung gestellt wurde. Stand der Galgen in Bayreuth wirklich vor dem Rathaus auf dem Marktplatz? Und wenn nicht, wo stand er dann? Wahrscheinlich nahm die/der Fragestellende Bezug auf die in Bayreuth allseits bekannten Lithografie „Altes Rathaus“ aus der Zeit von 1902 bis 1908 (siehe Bild). Gute Frage wieder einmal! Die Antwort: Eher nein, aber eigentlich keine Ahnung!

Aber inzwischen sind wir diesbezüglich einen Schritt weiter … und auch schlauer. Schlauer insofern, dass Richtstätten im Mittelalter und der Neuzeit üblicherweise ganz bewusst an exponierten Orten vor/außerhalb der Stadtmauer angelegt waren. Wollte man doch so die eigene Gerichtsbarkeit weithin sichtbar zur Schau stellen. So auch in Bayreuth. Auch wenn hier die Quellen nicht bis ins Mittelalter zurück reichen. Denn leider ist zu den Anfängen der ersten (fassbaren) Bayreuther Richtstätte, dem „Galgenberg“, nichts überliefert. So zumindest Helmut Paulus in seinem Artikel „Die Henkersau in Bayreuth und ihre Geschichte“.

Darin beschreibt er den 1505 erstmals erwähnten ersten (fassbaren) Richtplatz samt "Rabenstein" und Galgen. Dieser lag wohl zwischen den heutigen Stadtteilen Hammerstadt und St. Georgen, wurde aber 1719 aufgegeben und in der "Henkersau" neu errichtet. Dabei meint der heute nicht mehr gebräuchliche Flurname "Henkersau" in etwa das heutige BTS-Gelände. Dort wurde jedenfalls ein neuer "Rabenstein" erbaut und darauf die "Räder" der alten Richtstätte wieder aufgestellt. Der "Rabenstein" wird dabei als viereckiges, gemauertes Podium beschrieben. Etwas entfernt davon, in etwa am Ort der heutigen Straße mit dem Namen "Rabenstein", stand wohl der zugehörige Galgen aus vier massiven Pfeilern, welche mit oben aufliegenden Querhölzern verbunden waren.

Aber warum ist auf dem Druck ein Galgen vor dem Rathaus zu sehen? Wahrscheinlich, so zumindest Helmut Paulus, steht der Galgen hierbei als Symbol für die Gerichtshoheit der Stadt. Eventuell aber eher für den Sitz der Gerichtsbarkeit in der Stadt, so unsere Vermutung. Schließlich findet man den Galgen vor dem Rathaus auch auf der auf das Jahr 1610 datierten Karte, die als ältester Stadtplan von Bayreuth gilt und die Überschrift "Bayreuth, wie es vor dem Brand 1621 gestanden" trägt. Der Plan liegt übrigens im Historischen Museum Bayreuth.

Bild: „Altes Rathaus“. In: Bayreuth in alten Stadtansichten - Grafik von 1500 - 1900. S. 196.

Quellen/Literatur:

Auler, Jost: Zum Stand der Archäologie von Richtstätten des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im deutschsprachigen Raum. In: Archäologische Informationen, Band 46 (2023). S. 199-226. URL: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/arch-inf/issue/view/7023. Stand 19. Oktober 2025.

Götzl, Hermann: Bayreuth in alten Stadtansichten - Grafik von 1500 - 1900. Bayreuth 2012.

Paulus, Helmut: Die „Henkersau" in Bayreuth und ihre Geschichte. In: Frankenland online - Zeitschrift für fränkische Landeskunde und Kulturpflege (2001). S. 349-351. URL: http://frankenland.franconica.uni-wuerzburg.de/login/index.php?imenu=2001%20I.%20Aufs%C3%A4tze:%20Gesamtverzeichnis%20nach%20Verfassern&left=2001. Stand 19. Oktober 2025.

Kindersicherung nach Amman - Kleinigkeit am Rande

Bayreuth, 9. November 2025

Ursprünglich wollten wir zur Illustration unseres Artikels "Badehäuser, Tappert, Kottgass – Ein Stadtführungssplitter" erneut den „Bader“ aus Jost Ammans Ständebuch von 1568 verwenden, den wir bereits in unserem Artikel Badehäuser allerorten – Von wegen dreckiges Mittelalter IV verwurstet haben, haben uns dann aber doch, wie zu sehen ist, anders entschieden. Allerdings hat uns ein Detail in der Illustration dazu gebracht, sie doch noch einmal vorzustellen. Diesmal um ihrer selbst willen beziehungsweise wegen jenem kleinen Detail.

Keine Ahnung, warum uns das erst jetzt aufgefallen ist. Zumal uns das Ständebuch schon seit Jahren begleitet. Aber schaut doch mal selbst. Vorne rechts unten. Da sitzt ein kleiner Badegast, in seinem eigenen (Mini-)Zuber. Samt Spielzeug und, ihr seht richtig, Kindersicherung. Ganz simpel in Form eines unter den Armen durchgeführten und hinter der Handdaube verknoteten Tuchs. Großartig, solche Kleinigkeiten am Rande der eigentlichen Geschichte zu entdecken.

Bild und Bildausschnitt: Der Bader, Holzschnitt von Jost Amman, 1568. AndreasPraefcke via Wikimedia Commons. Gemeinfrei.

viabundus - Linktipp mit Routenplaner

Bayreuth, 2. November 2025

Habt ihr euch auch schon einmal die Frage gestellt, wie lange man im Mittelalter von euch zu Hause aus bis in die nächste größere Stadt gebraucht hätte? Zu Fuß oder mit dem Pferd? Die Antwort gibt es hier: viabundus - Online-Straßenkarten des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Nordeuropas (1350-1650) von der Universität Göttingen. Dabei umfasst Nordeuropa im Moment "nur" für die heutigen Niederlande, Dänemark, Deutschland ab Nürnberg und Heidelberg nordwärts sowie Teile Polens. So der Stand heute, aber es wird fleißig weiter ausgebaut.

Was aber viabundus so besonders macht, ist die integrierte Routenplanung. Richtig gelesen! Routenplanung! Gebt einfach die gewünschte Reisezeit (Jahreszahl) und den Start- und Zielort ein, wählt noch aus, ob ihr die kürzeste oder schnellste Strecke nehmen wollt, klickt euch durch ein paar Optionen und schon wird eure Reise berechnet. Mit Routenansicht, Entfernung und Reisedauer.

Ein Beispiel gefällig? Der in einem der Hausbücher der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung (Mendel I, Folio 27 verso) verewigte Fuhrmann (siehe Bild) hätte 1425 mit seinem Karren auf kürzester Strecke über Land von Nürnberg via Herrenhütte (heute ein Stadtteil von Nürnberg), Heroldsberg, Eschenau, Forth, Gräfenberg und Pottenstein bis nach Bayreuth eine Strecke von rund 75 Kilometern zurückgelegt und dazu etwas zweieinhalb Tage gebraucht.

Und bevor jetzt jemand fragt: Nein, wir werden das nicht im Experiment überprüfen. Wie vertrauen da voll und ganz auf viabundus. Deswegen findet man viabundus auch ab sofort HIER bei uns unter LINKS in der Rubrik RECHERCHE.

Bild) Hausbücher der Nürnberger Zwölfbrüderstiftungen. Mendel I, Folio 27 verso. Public Domain

Badehäuser, Tappert, Kottgass - Ein Stadtführungssplitter 2025

Bayreuth, 26. Oktober 2025

Wir wiederholen hier mal eine Frage, die uns an unserer jährlichen Stadtführung gestellt wurde. Warum standen die zwei Bayreuther Badehäuser (1) da, wo sie standen? Zum einen die "Obere Badstube" am Platz des heutigen Hauses Kirchgasse 5 und zum anderen, nur einen Steinwurf weit entfernt, die "Untere Badstube" am Platz des heutigen Hauses Sophienstraße 18 (2). Und damit entlang des nachweislich als Abwasserkanal genutzten Seitenarms des Tappert (3). Eine berechtigte Frage. Zumal die damals schmale Gasse, durch die er floss, die heutige Kämmereigasse, 1539 nachweislich den scheinbar wenig schmeichelhaften Namen "Kottgass" trug. Keine Ahnung! Jedenfalls bei der Stadtführung nicht.

Allerdings sind wir da inzwischen einen Schritt weiter ... und schlauer. Denn inzwischen wissen wir: Viele mittelalterliche Badehäuser standen an natürlichen oder künstlich angelegten Fliessgewässern (4). Nicht nur in Bayreuth. Auch in Nürnberg zum Beispiel. Dort lagen 9 der 14 mittelalterlichen Badehäuser an einem Fliessgewässer. 5 davon an der Pegnitz, die heute noch von Osten nach Westen die Stadt quert. Die anderen 4, analog zu den Badhäusern in Bayreuth, an einem künstlich angelegten Bachlauf/Kanal, dem Fischbach, der von Süden kommend durch die Stadt geführt wurde. Nur durften die Badhäuser hier, anders als in Bayreuth, ihr Wasser nur entnehmen (5), nicht aber ihr Abwasser darin entsorgen (6). Wohin das dann geschah ist dabei aber leider nicht überliefert (7).

Auch wenn der letzte Satz das jetzt nicht vermuten lässt, Badhäuser bezogen ihr Wasser üblicherweise eben nicht aus den Gewässern an denen sie standen, waren diese doch meist, besonders ab dem Spätmittelalter, durch bereits zugeleitete Abwässer stark belastet (8). Vielmehr dienten diese dazu, die Abwässer, auch die der Badhäuser, aus der Stadt zu befördern (9).

Was für die Bayreuther Badehäuser heißt: Sie lagen geradezu ideal. Zumindest wenn es um ihre Abwässer geht. Denn was fällt in einem Badehaus mehr an als Abwässer? Egal ob Bade- oder Putzwasser. Und was liegt deshalb näher als der Bau an einem Fliessgewässer? Das hält die eigene "Abwasserzuständigkeit" und damit deren Kosten überschaubar.

Und mit dem Tappert ist der eigene Dreck dann auch schnell aus der Stadt. Ebenso wie die Abwässer der anderen Häuser entlang seines Seitenarms. Denn der Tappert und mit ihm natürlich sein Seitenarm durch die heutige Kämmereigasse, waren zwar ein künstlich angelegter Bach/Kanal, dabei aber ein zügig fließendes Gewässer und eben keine vor sich hinstinkende Rinne in der Gasse, wie es ihr mittelalterlicher Name aus heutiger Sicht vermuten lässt.

Das Frischwasser bezogen die Badhäuser, wahrscheinlich auch in Bayreuth, meist aus nahegelegenen, oder im Badhaus selbst angelegten, Grundwasserbrunnen. Und ab dem 14./15. Jahrhundert dann auch, ganz wie heute, aus dem kommunalen Wasserleitungsnetz, aus im Boden liegenden Rohrleitungen, die bis zu einem Becken des Bades selbst führen konnten (10).

Bliebe jetzt noch der Name "Kottgass" für die heutige Kämmereigasse. Woher dann der? Dem Deutschen Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm gefolgt, von der Art/Qualität der Gebäude entlang der Gasse. Denn, "Kot" oder auch "Kote" in ihren verschiedenen Schreibweisen (auch mit "tt"), steht für zum Beispiel: Hütte, kleines schlechtes Haus oder Haus in geringem Sinne (11). Somit beschreibt also "Kottgass" eine Gasse, in der eher kleine, bescheidene Häuser stehen.

Außerdem kann man, zumindest für die Kreuzungsbereiche der Gasse annehmen, dass der Kanal dort großzügig (wenigstens) mit Bohlen abgedeckt war, um ihn barrierefrei queren zu können. Und an solchen Kreuzungen lagen die beiden Badehäuser. An/bei der "Oberen Badstube" ist für 1448 sogar die Erbauung eines Schwibbogens (12) und die Pflasterung der heutigen Kirchgasse vom « … kirchhof herfür biß an den schwiebogen bey der obern badstuben … » überliefert (13). Ebenso dass 1449 die heutige Kämmereigasse (unklar welcher Teilbereich) vom sog. Weißkrämer bis zu besagten Schwibbogen gepflastert wurde. Wobei "schwiebogen" oder "Schwibbogen" einen gemauerten Bogen, ein Gewölbe (auch von Säulen getragen), einen überwölbten Durchgang, einen Bogen in der Stadtmauer oder eben einen Bogen über ein Gewässer meinen kann (14).

Womit sich alles in allem für das Umfeld der Bayreuther Badhäuser ein ganz anderes Bild darstellt, als es der Namen "Kottgass" gepaart mit dem allgegenwärtigen Mittelalterbild vermuten lässt. Trotz der dort durchfließenden Abwässer.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass scheinbar nicht das ganze Kanalnetz des Tappert so genutzt wurde. Eine Vielzahl von Urkunden mit Verordnungen, die das Entsorgen von Abfall und Abwasser in den Bach/Kanal ausdrücklich verbieten, lassen darauf schließen. Sollte er doch eigentlich der Versorgung mit Lösch-, Brau- und Trinkwasser dienen (15). Möglich, dass sich diese Verordnungen (nur) auf seinen, den Marktplatz entlangfließenden, Hauptarm bezogen. Stand doch dort auf dem Marktplatz nicht nur das Rathaus, sondern auch ein Brauhaus (16).

Ach ja! Falls ihr jetzt noch wissen wollt, wie man sich so ein Badehaus und den Besuch eines solchen vorstellen kann, empfehlen wir euch den Youtube-Kanals ARCHÄOLOGIE kurz erklärt der Firma IN TERRA VERITAS mit den Beiträgen Archäologie erklärt: 073 Private Badezimmer im Mittelalter? (die gab es nämlich auch) und Archäologie erklärt: 074 Öffentliche Badehäuser im Mittelalter. Und dass man sich damals auch abseits von Badstube oder Badhaus waschen konnte und gewaschen hat, beleuchten wir HIER bei uns unter WASSER IM HAUS im Kapitel HAUS + HOF.

Bild 1) Lage der Bayreuther Badhäuser am Tappert-Seitenarm. 1= Obere Badstube. 2 = Untere Badstube.

Bild 2) Platz "Obere Badstube" = heutige Kirchgasse 5.

Bild 3) Platz "Untere Badstube" = heutige Sophienstraße 18.

Bild 4) Kämmereigasse in Blickrichtung Kirchgasse.

1) Ersterwähnung der beiden Badhäuser: 1398.

2) Rossmeissl 2022. S.228.

3) Kohlheim 2006, S.60.

4) Tuchen 2001. S. 62.

5) Mulzer 2003. S. 58

6) Baader 1861. S. 276.

7) Mulzer 2003. S. 58

8) Tuchen 2001. S. 62.

9) Arnold 1996. S. 29

10) Tuchen 2001. 62.

11) Siehe: https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB&lemid=K11608

12) Holle 1933. S. 65.

13) Trübsbach 1993. S. 35.

14) Siehe: https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB&lemid=S22335

15) Aas 2011. S. 47.

16) Ebd. S. 217.

Sauberes Mittelalter - Doku einmal anders

Bayreuth, 19. Oktober 2025

Normalerweise liest man hier bei uns nichts über TV-Dokus zum Thema Mittelalter. Bis jetzt jedenfalls. Denn diese Doku ist wirklich anders. Was schon mit dem Titel beginnt. "War das Mittelalter schmutzig?" Zu finden in der ARTE-Mediathek, im Menü oben links, unter "Geschichte". Dort in der Rubrik "Geschichte nach Themen" und "Stimmt es dass …?". Nehmt euch die rund 22 Minuten Zeit, es lohnt sich. Denn im Vergleich zu dem, was man sonst so zum Thema Mittelalter und dessen hygienischen Zuständen per TV-Doku zu sehen bekommt, wird hier ziemlich gut abgeliefert … trotz des einen oder anderen Aussetzer beim Thema Notdurft.

Zum Beispiel, dass reiche Bürger sehr wohl einen Abort hatten, die Ärmsten der Armen dagegen zum Verrichten ihrer Notdurft nur der Gang auf die Toilette einer Taverne oder ein Nachttopf blieb. Dass die Verfügbarkeit/Nutzung einer Toilette also eine Frage des sozialen Status war. Dem möchten wir hier mit zwei Nürnberger Quellen in aller Deutlichkeit widersprechen. Allerdings nicht ohne vorab ins Gedächtnis zu rufen, dass Armut nicht gleich Obdachlosigkeit bedeuten muss. Damals wie heute nicht.

Zum einen wäre da also die "Nürnberger Polizeiordnung aus dem 13. bis 15. Jahrhundert" (1). In der findet sich unter „Bauverordnungen des 13. und 14. Jahrhunderts“ folgendes: « Wer hindersezen hat oder hausgenozen, der sol haben ze sinen hausgenozen und zü sinen hindersezen ain prifet ». Wer also Mieter hatte, sollte für diese auch Toiletten haben.

Und da diese Verordnung keine Bedingungen bezüglich des Mietobjekts stellt, dürfte das auch für eher bescheidene Unterkünfte gegolten haben.

Dann ist da noch das "Baumeisterbuch der Stadt Nürnberg (1464-1475)" von Endres Tucher (2). Darin wiederum liest man von sieben « … gemeinen heimlich gemach … » (= öffentliche Toiletten) für Mann und Frau, die von « … der stat nachtmeister … » (= den städtischen Abortreinigern) einmal jährlich geräumt und gereinigt werden mussten. Womit spätestens hier Toiletten nachgewiesen wären, die wirklich für jedermann zugänglich gewesen sein dürften. Auch für die angeführten Ärmsten der Armen. Zumindest in Nürnberg. Wobei wir annehmen, dass Nürnberg hierbei kein Alleinstellungsmerkmal hatte.

Und selbst dann wenn man doch nur einen Nachttopf hatte. Was spricht dagegen, diesen in einen der Bäche oder Abwasserrinnen der Stadt zu entleeren oder ihn auf den Misthaufen hinter dem Haus zu kippen?

Und ob man dann ab/nach dem 16. Jahrhundert bei der Körperpflege tatsächlich komplett auf Wasser verzichtet hat … wir haben da unsere Zweifel. Ist aber auch nicht unsere Zeit.

1) Baader 1861. S. 289.

2) Weech 1862. S. 113. « … eines hinter dem Wildpat, eines pei dem Schießgraben, eines pei der Mang, eines pei der parfüsen Prücken, eines auf dem Schweinmarckt, eines pei der steinen prücken, eines bei dem Irhertürlein. »

Wenzelsbibel digital 7.0.0 - Ein Update

Bayreuth, 14. Oktober 2025

Es ist wieder einmal an der Zeit an die Digitaledition der Wenzelsbibel (ca. 1390-1400) zu erinnern. Diese wächst nämlich munter weiter. Aktueller Stand heute: Version 7.0.0 vom 19. September 2025. Mit dem Update sind inzwischen die Folios 1r bis 239v von den insgesamt 1214 Blättern der Bibel verfügbar. Wie bekannt, findet man unter "Edition" und dort unter "Folioansicht" einem zweigeteilten Bildschirm. Zu Beginn sind die beiden Bildschirmhälften zum einen mit dem Faksimile von Folio 1r und zum anderen mit dessen Transkription belegt. Daneben stehen noch eine Lesefassung und die (Beschreibung der) Illuminationen zur Auswahl. Beide Bildschirmhälften können frei belegt werden. So kann man beispielsweise unter "Faksimile" eine Buchseite betrachten (und natürlich auch hineinzoomen) und rechts daneben, auf z.B. "Illuminationen" wechseln um dort eine Gesamtbeschreibung dieser Seite, eine Beschreibung der einzelnen Miniaturen und eine Beschreibung der Marginalien dieser Seite zu erhalten. Natürlich kann man auch (z.B.) "Transkription" und "Lesefassung" nebeneinander stellen. Ganz entsprechen dem eigenen Rechercheziel.

Bild: Illuminationen aus einer Kopie der Wenzelsbiibel, Josef Hák via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Deed

Mittelalterliche Bürsten - Von wegen dreckiges Mittelalter V

Bayreuth, 8. Oktober 2025

Warum eigentlich nicht? Lasst uns das Vorurteil vom dreckigen Mittelalter mit Bürsten aus den Köpfen kehren. Soweit die Idee. Allerdings, sind wir mit dem Ergebnis unserer Suche nicht so richtig zufrieden. Nicht nur, dass wir nur einen archäologischen Fund (1) und keine in Sammlungen erhaltenen Stücke auftun konnten, zumindest keine mittelalterlichen, ist auch noch alles andere was wir finden konnten eher spärlich und durch die Bank mindestens spätmittelalterlich. Fündig geworden sind wir dabei auch nur in der Kunst und in schriftlichen Überlieferungen. Aber lest selbst. Vielleicht helfen unsere "Funde" dem einen oder anderen von euch doch weiter.

Wie gesagt, in der Kunst. Da hängen oder liegen Bürsten in so manchen Gemälden einfach so herum. Man muss nur genau hinschauen. Auffällig ist dabei, meist liegen oder hängen die Bürsten dort wie griffbereit. Oder anders: Es wirkt, als hätte man sie gerne griffbereit. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die Bürste im Bild "Arnolfini-Hochzeit des flämischen Malers Jan van Eyck (Bild 1). Entstanden 1434. Zu sehen, rechts neben dem Spiegel, an einem Nagel hängend. Oder im 1415/25 entstandenen, "Mariä Verkündigung" des Meisters von Flémalle/Robert Campin. Dort hängt die Bürste, prominent und ebenfalls an einem Nagel, hinter der Jungfrau Maria an der Wand neben dem Kamin. Naturgemäss lässt sich aus dem Aufbewahrungsort schwerlich ableiten um welche Art von Bürste es sich jeweils handeln könnte. Auffällig ist jedoch, dass beide Bürsten flach gebunden sind. Ähnlich einem modernen Sorghum- bzw. Reißstrohbesen.

Gelegentlich findet man Bürsten dann aber doch in Gebrauch abgebildet. Zum Beispiel als Kleiderbürste im "Le Bréviaire des nobles" (1422-26) auf folio 103v, oder als Haarbürste zum Auskämmen von Kopfläusen in einer im Jahr 1491 gedruckten Ausgabe des Ortus sanitatis. Und als letztes Beispiel: In Albrecht Dürers "Frauenbad" von 1496 (Bild 2). Allerdings kann man diese Bürste nur ganz allgemein der Körperpflege zuordnen. Auffällig hier wiederum, die Bürsten scheinen allesamt rund, einem modernen (Rasier-)Pinsel ähnlich, gebunden zu sein. Soweit unsere Beispiele dazu.

Die wohl älteste Abbildung einer Bürste findet sich übrigens auf dem Folio 19r des 1336 entstandenen Oldenburger Sachsenspiegel. Dort unter der Aufzählung der Rade der Frau zu finden (2). Allerdings ohne deren Verwendungszweck zu verraten. Noch älter ist uns nur die Erwähnung einer Bürste in einem zwischen 1290 und 1300 entstandenen Gedicht des ritterbürtigen Dichters Seifried Helbling bekannt. Sie ist dort in der Aufzählung des Inventars von Haus und Hof wohlhabender Bauern zu finden (3). Darunter unter anderem: « bürsten, streler, nizkamp und schær » (4). Ob hier im Zusammenhang mit Kamm, Nissenkamm und Schere eine Haarbürste gemeint ist?

Die erstmalige Erwähnung von Bürsten bezüglich ihrer gewerbliche Herstellung, findet sich übrigens mit dem Nürnberger "pürstenpinter" Hans Schön, um das Jahr 1400 herum. In Frankfurt lässt sich dieses Handwerk erstmals um 1462 nachweisen. Ebenso, in etwa zur dieser Zeit, noch in München und Augsburg.

In ihrer eigenen Zunft organisiert findet man die Bürstenbinder aber (nachweislich) erstmals nachmittelalterlich. Um 1550 in Nürnberg und 1589 in Augsburg. Wohingegen die Bürstenbinder in München, gemeinsam mit den Ringlern, Würflern und Kammmachern in einer Zunft vereint waren (5) und in Wien gemeinsam mit den Kammmachern und in Dresden mit den Siebmachern (6).

Dabei zählten die Bürstenbinder noch bis in die Neuzeit hinein zu den handelnden Handwerkern. Das heißt, sie betrieben einerseits ein eigenes festes Ladengeschäft und beschickten andererseits die Märkte im engeren regionalen Umkreis (7).

In die Zeit der ersten Bürstenbinderzünfte fällt auch der Holzschnitt "Der Bürstenbinder" im 1568 gedruckten sogenannten Ständebuch von Jost Amman (= Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden, hoher und nidriger, geistlicher und weltlicher, aller Künsten, Handwercken und Händeln). Interessant hierbei nicht nur die im Holzschnitt gezeigten, sondern auch die in der Bildunterschrift aufgezählten Arten von Bürsten. « … Kehrbürsten für die Kleider … », « … Börstwüsch für das Haußgesind », was wohl für "Borstwisch" steht und den Handfeger meint (8) und « … Bürstn damit man Gläser schwenckt », was wohl seinerseits Spülbürsten meint. Darüber hinaus darf man im Repertoire eines Bürstenbinders aber auch Kehr-, Schuh- und Kratz-, Barbierpinsel sowie Schlicht- und Tuchbereiterbürsten erwarten, um nur einige zu nennen (9).

Damit hat es sich, bezüglich der Ergebnisse unsere Recherche. Beziehungsweise mit dem was wir zum Thema "Bürsten im Mittelalter" gefunden haben. Leider ist darunter so gar nichts zum Besatzmaterial (Borsten) mittelalterlicher Bürsten. Die älteste von uns dazu gefundene Quelle ist das 1698 in Regensburg erschienene Ständebuch von Christoff Weigel (= Abbildung Der Gemein-Nützlichen Haupt-Stände Von denen Regenten Und ihren So in Friedens- als Kriegs-Zeiten zugeordneten Bedienten an, biß auf alle Künstler Und Handwercker). Darin ist von « … meistentheils Schweins-Haar oder Borsten genommen » in verschiedenen Qualitäten für verschiedene Bürstenarten die Rede.

So, das war's jetzt aber endgültig von dem was wir auftun konnten. Obwohl ... und das war ja die eigentliche Idee ... das Wenigen, das wir hier zusammengetragen haben, eigentlich schon genügen sollte, den Topos vom bedingungslos dreckigen Mittelalter aus den einen oder anderen Kopf zu bürsten.

Bild 1) Bildausschnitt aus: Jan van Eyck, Arnolfini-Hochzeit (1434) via Wikimedia Commons, Public domain.

Bild 2) Bildauschnitt aus: Albrecht Dürer, Frauenbad (1496) via Wikimedia Commons, Public domain.

1) Drei als Haarbürsten angesprochen Funde aus einem Brunnen in Budapest. Vermutlich aus dem 15. Jahrhundert. Siehe: Középkori kút a Budavári Szent György Téren (= Mittelalterliche Brunnen auf dem Budavári Szent György Platz) von B. Nyékhelyii, Dorottya, S. 40. URL: https://mek.oszk.hu/09300/09301/09301.pdf

2) = Der Teil, den eine Frau, soweit ihr nicht mehr zugesprochen wird, nach dem Tod ihres Mannes von ihm erbt

3) Schulz, Anne: Essen und Trinken im Mittelalter (1000–1300) S. 263

4) = Bürsten, Kamm, Nissenkamm und Schere.

5) Bock, Ernst: Bürsten und Pinsel. Bechhofen 1983. S. 85f.

6 + 7) Niederfeilner, Alexander: Vom Dorf zur Metropole des Erzgebirges. S. 68.

8) Siehe: https://www.dwds.de/wb/Borstwisch?o=B%C3%B6rstwisch. Borstwisch in: DWDS - Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute.

9) Reith, Reinhold (Hrsg): Das alte Handwerk - Vom Bader bis zum Zinngießer. München 2008.